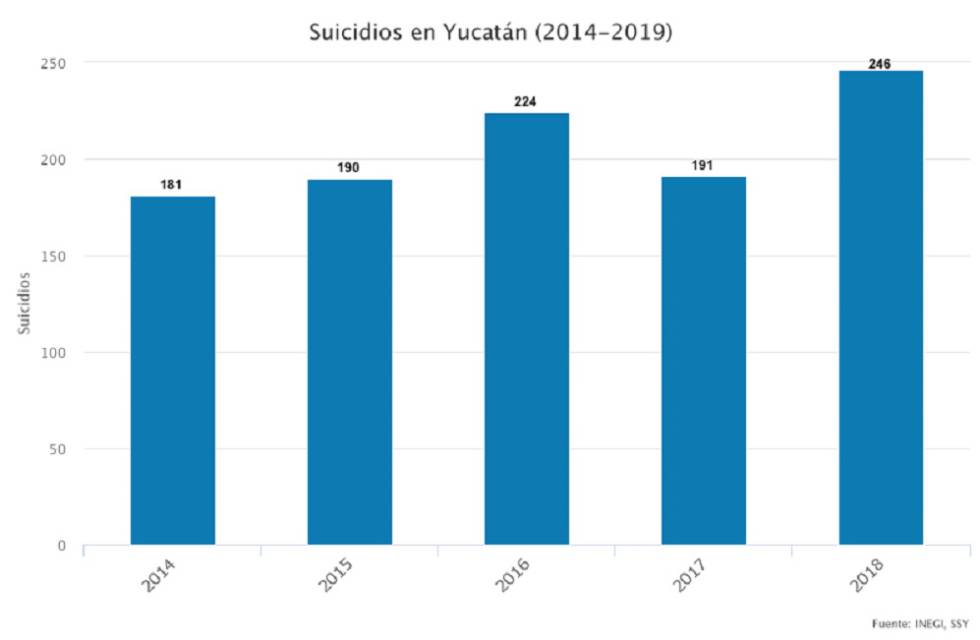

Paulina está harta. Está cansada de aparentar que está bien y sentir que por dentro todo se desmorona. Ha sido una pelea de 11 años, de idas y venidas, contra el deseo de morir. «Los demás van a estar mejor sin mí». «Estoy hundida otra vez y no puedo salir». «Mi familia cree que estoy enferma, no entienden por qué no quiero vivir». Los pensamientos se precipitan uno tras otro, le estrujan el pecho, la paralizan. Otros cinco miembros del grupo de apoyo La Esperanza se sientan en círculo y desnudan sus historias de vida. En el hospital psiquiátrico de Yucatán, la lucha contra el suicidio se libra todos los días. En esa batalla murieron 246 personas el año pasado, el máximo histórico y una cifra cinco veces mayor a los asesinatos en la entidad, hasta convertirse en uno de los Estados donde la gente se quita más la vida en México.

En un país sofocado por la crisis de violencia más aguda de los últimos 20 años, Yucatán ha emergido como un oasis apacible. En 2018 hubo 48 homicidios dolosos, un número que en otras regiones se superaba en dos días. Mérida, su capital, ha sido reconocida por Naciones Unidas como la ciudad más habitable de México y cada año atrae a 1,5 millones de turistas. Ocho de cada 10 habitantes dicen estar felices con su vida, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Su Gobierno es el mejor evaluado del país, apunta una encuesta reciente. En un mar de buenas noticias, Yucatán busca un salvavidas para disminuir una tasa de 11,2 suicidios por cada 100.000 habitantes, más del doble que el indicador nacional (5,1). «Es una emergencia», afirma Arsenio Rosado, el subsecretario local de Salud Mental.

Paulina se seca las lágrimas con un pañuelo desechable. Trata de contenerse. La ansiedad hace que su pie derecho se mueva de arriba abajo cuando recuerda una discusión con su madre, el detonante de su última crisis. Víctor, a su izquierda, llegó al grupo por deudas. Yadira, frente a ella, vino por una infidelidad. Grecia, a su derecha, quiso matarse por los abusos de su exmarido. «Necesito descansar, no puedo más», repite Paulina, un pensamiento que se cuela una y otra vez en los relatos del grupo y que abre paso a una incógnita inquietante sobre la desesperanza cotidiana. ¿Por qué una persona decide terminar con su vida para evitar una realidad abrumadora y otra no? «La gente tiende a atribuir el suicidio a una causa única e inmediata, rara vez sucede eso», señala Guilherme Borges, investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente.

La búsqueda de respuestas se extiende por todo México. En Chihuahua, el Estado mexicano con la tasa más alta de suicidios —11,4 por cada 100.000 habitantes— se ha intentado asociar el fenómeno a la violencia provocada en la guerra contra el narco. Hay también una gran incidencia en Aguascalientes, una de las regiones con mayor crecimiento económico, y en Campeche, una de las zonas más apacibles y apartadas del país.

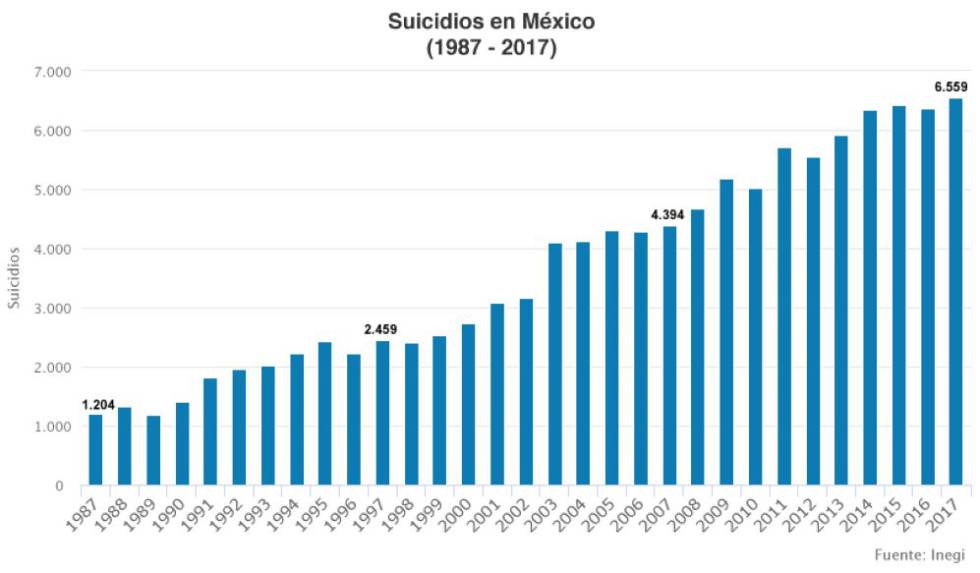

México aún está lejos de Uruguay, el país latinoamericano de mayor incidencia con 18,4 casos por cada 100.000 habitantes. Hay 20 países en el continente con un problema más profundo en términos relativos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Pero el fenómeno se ha disparado en la última década. En 2017, los últimos datos disponibles, 6.559 personas se quitaron la vida en el país norteamericano, el máximo histórico y casi 50% más que 10 años antes. Sin patrones claros y como saldo de un problema de salud pública del que se habla poco, la cifra de suicidios se ha quintuplicado en las últimas tres décadas pese a que la población aumentó solo un 50%, según el Inegi.

El silencio de las víctimas

Una larga cicatriz se dibuja sobre la muñeca derecha de Eduardo Armenta. Pasa su dedo por otras marcas: a la altura del codo izquierdo, del antebrazo, la mano. Las heridas son el testimonio de su pasado como hijastro de un ministro religioso que lo golpeaba cuando era niño, de su paso por la cárcel cuando tenía 17 años, de una depresión que marcó su juventud, de un hombre que vive con VIH desde hace seis años, de un superviviente de 10 intentos de suicidio. Atrapado en un torbellino emocional, llevando su cuerpo al límite, Armenta cuenta que lo probó casi todo para escapar de la realidad. No podía morir ni tampoco vivir. Sobrevivió a sí mismo. «Necesitaba castigarme por sentirme mal, necesitaba sentir dolor», cuenta Armenta, de 38 años, con la mirada empañada. «Y no podía hacerlo sin el alcohol, eran mis ganas de vivir y de morir».

«Tenemos un serio problema de alcoholismo», afirma Víctor Roa, director local del Centro de Integración Juvenil, uno de los puntales de la estrategia nacional contra las adicciones. El alcohol está presente en el 65% de los suicidios en Yucatán, el líder nacional en abuso etílico. En 2018 tuvo más de 10.300 casos de intoxicación. Jalisco, el segundo sitio, registró 3.686, según datos de la Secretaría de Salud.

Armenta sabe que pudo haber sido parte de las estadísticas. En Yucatán, ocho de cada 10 suicidas son hombres. La misma proporción sufrió o ejerció violencia machista o sexual. Seis de cada 10 habían expresado su deseo de morir, la mayoría tenía menos de 40 años al cometerlo y más de la mitad lo había intentado antes. Esas señales de alerta no se escucharon. Son algunos de los focos rojos que las autoridades han identificado al analizar el historial clínico y las condiciones sociodemográficas de las víctimas, lo que llaman las autopsias psicosociales. «Se dice que los suicidas no hablan, pero ahí están todas las señales y es la gente la que no quiere ver», acusa Armenta. Este tipo de autopsias son instrumentos poco comunes en el resto del país, pero son sumamente útiles porque rompen el silencio de las víctimas y son la voz de una crisis que se vive a puerta cerrada, donde sucede el 90% de los casos de Yucatán y de México, el segundo país con más estigma hacia la psiquiatría, según la OMS.

«Di sí a la vida»

«Si estoy vivo, es por ellos», dice Armenta sobre Salvemos una vida, la red especializada más grande del Estado. La asociación tiene una línea telefónica 24 horas, da consulta gratis a miles de personas cada año a través de voluntarios y reclama haber cargado por años la losa del problema. «Históricamente, el Gobierno local no ha hecho nada, los esfuerzos han fracasado», reclama José Vales, el coordinador de la red.

«Di si a la vida» y «Vale la pena vivir» son algunas de las frases que se pueden leer en la oficina de Salvemos una vida, donde vienen pacientes de todos los rincones de Yucatán. En la oficina de Vales hay una postal de Jesús y una pequeña estatua de un santo. La asociación tiene una fuerte inclinación religiosa y asevera que la ola de suicidios proviene de la desintegración familiar y el desarraigo espiritual.

La organización tiene un catálogo de acciones para abatir el problema que van desde talleres para dejar de comerse las uñas hasta pláticas contra el aborto y el divorcio, lo que les ha valido críticas. «Recibimos gente de todas las religiones, pero todo mundo sabe que somos católicos, si no les gusta, ni modo», señala Vales. En una sociedad con una abrumadora mayoría católica (80%) y en la que los sacerdotes son la segunda fuente más consultada al padecer un trastorno mental después de familiares y amigos, las autoridades locales no ven con malos ojos la participación de actores religiosos. «Si ellos quieren poner su granito de arena, nosotros encantados», comenta Rosado, que como psiquiatra ha sido asesor y colaborador de Salvemos una vida.

Ixtab, pobreza y desigualdad

«La muerte se ve como una salida aceptada culturalmente en Yucatán», afirma Gaspar Baquedano, director del Programa Integral para la Atención del Suicidio. El psicólogo argumenta que los yucatecos son una sociedad históricamente reprimida, en la que no está bien visto hablar de emociones y en la que el suicidio se ha normalizado como un escape a los problemas cotidianos. Baquedano subraya que desde el tiempo de los mayas se rendía culto a Ixtab, la diosa del suicidio, representada con una soga al cuello, y que hay una serie de rasgos históricos y culturales que se combinan con problemas actuales que pueden dar muchas respuestas sobre la crisis de suicidios en el Estado.

«Se habla de nuestras ‘buenas’ condiciones de vida, pero es una apariencia», afirma Baquedano. En su opinión, el alcoholismo y la tendencia suicida son síntomas crónicos de las desigualdades y la falta de oportunidades encriptadas en la sociedad yucateca. Mientras el norte y el centro de Mérida se llenan de centros comerciales de lujo y fraccionamientos, el sur de la capital padece la presencia de pandillas y es un reflejo de las condiciones precarias de vida en el resto del Estado. En Yucatán hay casi un 42% de pobres y un grado alto de rezago social. Es el Estado con el porcentaje más alto de identificación indígena, pero alrededor del 75% de la población considera que existe discriminación contra los mayas. Esta suma de factores se sintetiza en un argumento. Baquedano está por publicar un estudio con la Universidad Autónoma de Yucatán en el que afirma que ocho de cada 10 suicidas tenían al menos un apellido de origen maya.

Aunque es un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad, dicotomías como pobre-rico, urbano-rural o mestizo-indígena se reflejan también en infraestructura, recursos y acceso a la salud. Y son difíciles de ignorar. El Estado tiene 74 psiquiatras, pero 72 trabajan en Mérida y otros 105 municipios tienen que apañarse con dos especialistas. La capital alberga también el único hospital psiquiátrico y la mayoría del personal médico no está capacitado para atender a la población en riesgo, admiten las autoridades. «No se trabajó lo suficiente», dice Rosas sobre sus predecesores. En el último lustro, 2017 fue el único año en el que bajaron los suicidios gracias a una campaña temporal que funcionó, pero inexplicablemente no tuvo seguimiento. El presupuesto para Salud Mental solía rondar el 1% del gasto estatal en Salud, la mitad que en el ámbito federal.

Una crisis invisible

Entre presiones cotidianas e historias de vida desgarradoras, explicaciones seculares y conservadoras, en el privilegio y la pobreza, con políticas públicas y acciones privadas, a la luz de fenómenos recientes y de una herencia ancestral, Yucatán busca las salidas a su propia crisis de violencia. El Estado aprobó en junio su primera ley de Salud Mental, en la que se fija un 7% de presupuesto al sector y desde la que se impulsa políticas de seguimiento y cero rechazo a casos potenciales. «No podíamos seguir así», lamenta Manuel Díaz, el diputado que impulsó la ley. El objetivo es que los casos caigan un 15% para finales de 2019. Hasta febrero hubo 30, un 21% menos que el mismo periodo del año pasado. Marzo empezó con tres suicidios en un fin de semana, según la prensa local. «La lucha es un día a la vez», es el mantra de los miembros de La Esperanza.

Al igual que ellos, Yucatán recae y sigue adelante, pero es de los pocos que reconoce el problema. Apenas 19 de 32 Estados han legislado sobre psiquiatría. En el resto del país, los suicidios siguen siendo invisibles. Sin una línea de atención telefónica nacional, sin una ley federal sobre Psiquiatría, sin estrategias de prevención, sin infraestructura ni presupuesto suficientes. «Lo vemos en todo el país», afirma Baquedano, antes de volver a su consultorio. «Se mete debajo de la alfombra hasta que empieza a apestar».